「RPAを導入したいが、情報が多くて全体像がつかめない」

「どの業務がRPAを利用した自動化に適切なのかが分からない」

「RPAを導入した場合に費用対効果が得られるのか心配」

など、RPAを導入を検討し始めても、考えるべき課題が多くなかなか最初の一歩を踏み出せないでいませんか?

この記事では

- 自社にRPAが本当に向いているか考えてみたい

- 導入の効果や費用感を知りたい

- 成功事例や失敗回避のポイントを押さえておきたい

- すでに導入したものの効果が出ず見直しを検討している

方に向けて、仕組みから導入ステップ、補助金、ツール選び(無料ツール)、生成AIとの連携までを、削減時間や事例を交えて一連の流れを網羅的に解説しています。

すでにご存じの内容がある場合は、目次から選択して読んでいただければ幸いです。

RPAの全体像

RPAとは

RPAとは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の頭文字を取った言葉です。

人間がパソコンで行う作業をロボットが代わりに行い、自動化します。ロボットといっても、実物として存在するものではなく、パソコンやクラウド上に「ソフトウェア」として存在するものです。

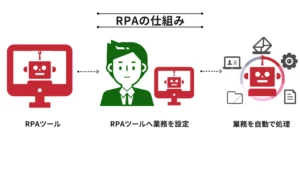

RPAは、以下のような仕組みで成り立っています。

- 人間がパソコンで行う操作を、RPAツールへ設定する

- 設定した作業プロセスをフローチャート(作業の流れを作成)にし、自動処理するロボットを作成する

- ロボットを実行するタイミングを設定する

- 決められたタイミングでロボットが作業を行う

この仕組みからわかるように、RPAは人間が指示した手順でロボットが作業を行う技術です。

RPA導入後のイメージ

RPA導入後の職場は大きく変化します。RPA導入後の職場環境や働き方の進化を具体的にイメージしておくと導入をスムーズに進めることができるようになります。

具体的な効果としては以下のようなものが挙げられます。

業務のスピードと正確さが飛躍的に向上

定型業務をロボットが処理することで、作業時間が短縮され、精度も向上。顧客や取引先からの信頼にもつながります。

ヒューマンエラーの削減と業務の品質向上

人の注意力では防ぎきれないミスをRPAが防止。

チェック作業の負担が減り、スタッフはより高度な業務に集中できます。

業務の属人化解消とチームワークの強化

業務手順が明確になることで属人化が解消され、組織全体の効率化とイノベーションが促進されます。

創造的業務へのシフトとスタッフの意識向上

単純作業が減ることで、社員は付加価値の高い業務に注力でき、意識改革や業務改善のきっかけとなります。

コア業務へのリソース投下

コア業務とは、人間にしかできない重要な業務のことです。

一方、単純業務はノンコア業務に当たります。

ノンコア業務をRPAに代行させ、空いたリソースをより創造的なコア業務にシフトできます。

業務の見直しと新たな働き方への道筋

業務の可視化が進み、改善点が明確に。

より柔軟で戦略的な働き方の導入が可能になります。

関連リンク:RPAで業務を自動化した後、現場はどう変わる?

RPAの特徴とメリット

定型業務の自動化

RPAの最も基本的な機能は、定型業務の自動化です。

定型業務とは、特定のルールに従って反復的に行われる作業のことで、例えば毎月数百件届く請求書の処理や、日々リアルタイムでチェックする在庫管理などが該当します。

これらを手作業で行うと時間と手間がかかり、ミスも起こりやすいのが実情です。

一つひとつの作業は短時間に思えるかもしれませんが、年間で積み重ねると膨大な工数になります。

RPAを導入するメリットとして、こうした業務を自動で迅速かつ正確に処理できるため、業務時間を大幅に短縮できるほか、人件費の削減といったメリットも得られます。

一般的なシステム開発と比べても、低コストかつ短期間で導入できる点がRPAの大きな魅力であり、これにより従業員は、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

関連リンク:「RPAと従来のITシステムの違い」について詳しくは→

精度向上と標準化

RPAは正しい指示さえ与えれば、決してミスをしません。

手動でのデータ入力はヒューマンエラーが発生しやすい工程ですが、RPAに任せることで成果物の精度を大幅に向上させることができます。

RPAは、指定されたデータソースから情報を取得し、定められたフォーマットに従って自動的に入力するため、入力ミスが大幅に削減されます。

これにより、データの信頼性が高まり、業務の質も向上します。

さらに、RPAは常に一貫した手順で作業を行うため、業務のばらつきを減らし、品質を一定に保つことができます。

このように、ヒューマンエラーの防止や属人化の解消といった標準化によるメリットがあり、業務の透明性が向上し、問題発生時の原因追求も容易になります。

ノーコード

RPAツールは、高度なプログラミングの専門知識がなくても扱えるものが多く、ユーザー自身でロボットを作成しやすいのが特長です。

ノーコードとは、専門知識がなくても直感的な操作(ほとんどがドラッグ&ドロップ)でアプリやシステムを作成できる技術のこと。

ヒトの目で見て確認し、手(マウスやキーボード)で操作し、そして間違っていないかをチェックする──この一連の作業を、この一連の作業を、RPAを使えばExcelのマクロ(VBA)やPythonのように難解なコードを書くことなく実現できます。

ノーコードであることのメリットとして、現場主導での活用が可能になり、導入のハードルも低くなります。

そのため、RPAが海外から輸入された当初は主に大企業で使われていましたが、現在では中小企業を含むさまざまな企業で導入が進んでいます。

関連リンク:「RPAとマクロ(VBA)の違い」について詳しくは→

関連リンク:「ノーコード」「ローコード」について詳しくは→

24時間、365日対応

RPAは「デジタルレイバー(仮想労働者)」とも呼ばれ、時間や曜日に関係なく、365日24時間休まず作業を遂行できます。

人間のように休憩や勤務時間の制限がないため、常に一定のスピードと精度で業務を処理し続けることができます。

この特性は、特に繁忙期において大量の業務に柔軟に対応できる点や、夜間・休日でも自動で処理が進むことで、顧客対応のスピードアップにつながるというメリットがあります。

結果として、業務の遅延や機会損失のリスクを減らし、より高品質なサービス提供が可能になります。

関連リンク:「デジタルレイバー」について詳しくは→

業務の可視化と効率化

例えば、従来人間が手作業で行っていたデータ入力は、RPAであれば短時間で正確に処理できます。

人手とRPAの処理時間を比較することで、業務効率化の効果は一目瞭然。

このように定量的な効果測定が容易であることは、RPA導入の大きなメリットのひとつです。

作業時間の削減量や処理件数を数値で示すことで、投資対効果(ROI)の可視化ができ、社内での導入効果を説明しやすくなります。

これにより、さらなる業務への展開や上層部の理解・承認も得やすくなります。

関連リンク:「RPAと業務効率化」について詳しくは→

関連リンク:「中小企業の業務効率化」について詳しくは→

RPAが必要とされる理由

人手不足

日本では少子高齢化に伴い、労働人口が年々減少しています。

深刻な人手不足と人材確保が難しいという状況の中、さらに、政府による働き方改革の推進により、長時間労働の是正や生産性向上が求められています。

その対応策として業務の自動化をカンタンに行うことができ、人件費削減にもつながるRPAの導入が加速しています。

コスト削減

大量の定型業務が終わらず、残業や休日出勤をする社員はいませんか?

RPAが定型業務を担えば残業時間が減り、余計な人件費を削減できます。

また、新たに定型業務を行う際も、RPAを導入すれば人材を雇わなくて済むため、採用コストが削減できるでしょう。

DXの第一歩

DXとRPAはイコールではありませんが、深く関わっています。

DXは「デジタル技術を駆使して、新たな付加価値を生み出せるようにビジネスや事業を変革して成長させる」という概念です。

そのDXという概念を達成するための手段のひとつがRPAなのです。

つまり、RPAの導入で業務効率化・生産性向上が進むことで、組織がDX実現に向けて前進しているということになります。

DXは我々の周りにすでに多数存在しています。

例えば、「アナログ業務のデジタル化」はDXの身近な例として挙げられるでしょう。

RPA・AIロボットなどを導入して、今まで人の手で行っていた業務を機械に任せ、ビジネスを変革させていくことはDXです。

また、紙で行っていた作業を電子化することも、アナログ業務のデジタル化・DXだといえます。

関連リンク:「RPAとDX」について詳しくは→

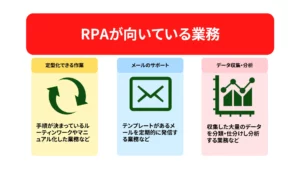

RPAの得意なこと、苦手なこと

RPAの得意なこと

- 定型化されている

- 定期的に発生する

- 大量のデータの処理

- データの収集や加工(スクレイピング)

- 複数のアプリケーションを使った同時処理

など、RPAは作業の手間は多いけれど、手順の決まった業務が得意です。

皆さんにも毎日や毎週行うルーティンワークはありませんか? RPAはそれらに対し最も力を発揮します。

もしその作業が複数のアプリケーションを使う場合でも、定型作業であればRPAを導入できるでしょう。

具体的にはデータ入力、請求書処理、定期的なレポート作成、自動メール送信などを組み合わせた業務にRPAが用いられています。

関連リンク:「RPA化に向いている業務」について詳しくは→

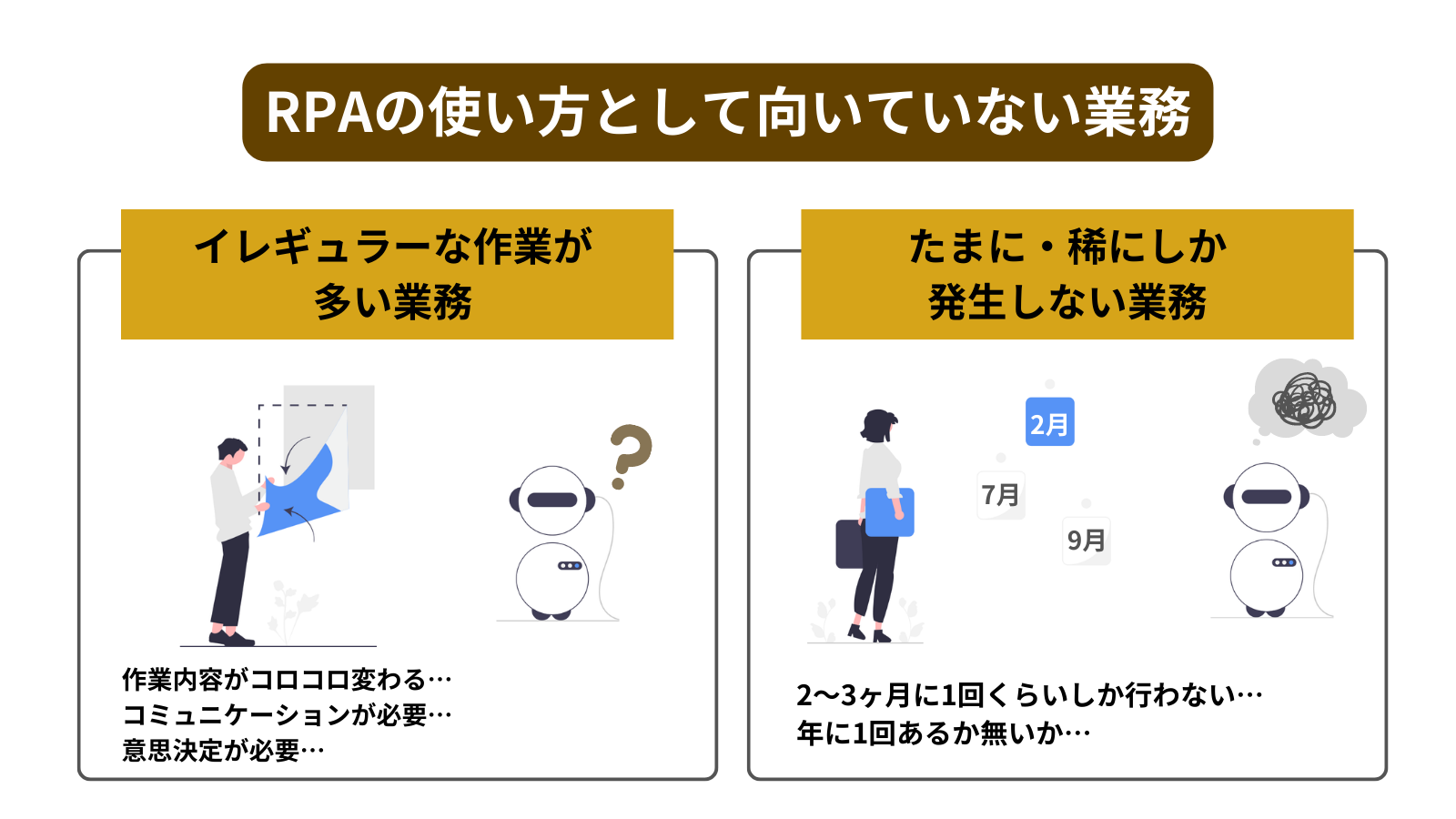

RPAの苦手なこと

- イレギュラーな作業が多い

- コミュニケーションが必要

- 意思決定が必要

- たまに、稀にしか発生しない

- パソコンなどのデバイス上で完結しない

- ルールやシステムの仕様が頻繁に変わる

などといった業務は、RPAが苦手とするところです。

このような業務は、状況判断や柔軟な対応が求められるため、やはり人間の介入が不可欠となります。

RPAは決まったルールや繰り返し処理には強みを発揮しますが、例外対応や複雑な意思疎通を必要とする場面では限界があることも事前に知っておくようにしましょう。

関連リンク:「RPAでできること・できないこと」のまとめ→

RPAの向き・不向きに関わる「3段階のクラス」

RPAには自動化する業務によって3段階のクラスがあります。

それぞれに適した業務があるため、何を自動化したいのかを見極めて導入しなければなりません。

RPA(Robotic Process Automation)

定型業務の自動化を実現します。ほとんどのRPAツールがこのクラスに該当します。

EPA(Enhanced Process Automation)

AIと連携した非定型業務の自動化ができます。多くのデータを基に予測や分析をするツールが当てはまります。

CA(Cognitive Automation)

このクラスでは、高度なAIとの連携による意思決定の自動化が可能です。ビッグデータを扱い、ロボットが学習しながら予測や判断をするツールが対象。

CAはAIエージェントと近いものになりますが、CAはAIを活用して業務全体の流れを分析・判断・改善するものなのに対して、AIエージェントは人の目的を理解して、代わりに動いてくれる秘書的な存在を目指しており目的や業務の性質によってどちらを選べばいいかが変わってきます。

RPAと混同される似ているツールやシステムとの違い

RPAは、他のツールやシステムとよく混同されます。

それぞれに明確な違いがあるため、理解して導入を進めましょう。

AI

AIは自動学習機能があります。

しかし、RPAは自動学習ができず、人間が設定した通りに作業を行うのみです。

また、AIは学習した内容を基に自ら判断しますが、RPAはルール通りにしか判断を行いません。

ITシステム

ITシステムで自動化を行うには、専門のエンジニアが必要です。

そして業務に関わるユーザーとの連携が必要です。

一方、RPAで自動化を行う場合、ユーザー自身での開発も可能です。

よって手間やコストがかかりません。

VBA(Excelのマクロ機能)

VBAはExcelの作業しか自動化できません。

RPAは、Excelに限らずWindows上で動くアプリであれば自動化できます。

また、VBAはプログラミング言語で作る必要があり、プログラミングの専門知識や言語の習得が必要です。

産業用ロボット

産業用ロボットは、工場でブルーカラーの業務を代行し自動化します。

RPAは主にバックオフィスで、ホワイトカラーの業務を代わりに行います。

そしてパソコン上で動くのが前提です。「デジタルで動くロボット」といえるでしょう。

RDA

RDAとは「Robotic Desktop Automation(ロボティック・デスクトップ・オートメーション)」の頭文字を取ったものです。

デスクトップ上の業務をロボットが自動化します。

RPAとRDAの違いは、自動化できる業務範囲です。

RPAの自動化可能業務範囲はデスクトップ上に限らないことから、「RPAの中にRDAが含まれる」といえます。

bot

botとは「Robot」が語源です。簡単な指示や質問1つに対し、1つの行動をします。

RPAは1つの指示で複数の作業を行えます。

RPA導入事例

業種別事例紹介

事例1:建築業(書類印刷業務)

業種:建築業

背景:確認済証や検査済証の大量印刷業務で長年待ち時間のストレスがあった。

内容:基幹システムから帳票を1件ずつ自動印刷するロボットを導入。

効果:印刷待ちがゼロに。残業が月5~10時間削減され、コスト削減にも寄与。

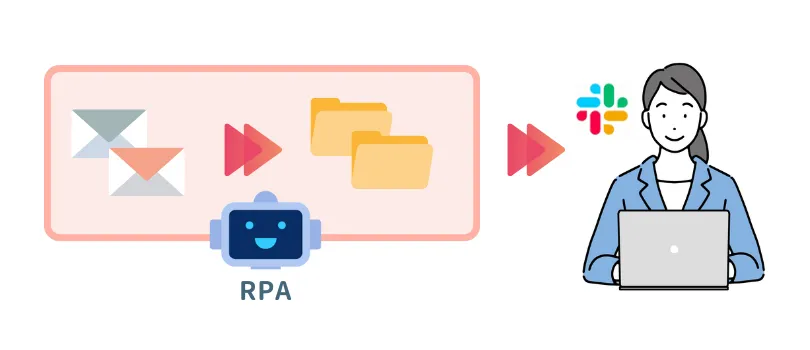

事例2:フードデリバリー業(コールセンター監視)

業種:フードデリバリー業

背景:急拡大による業務負荷増。コールセンターの対応状況の把握が困難に。

内容:Amazon Connectの通話状況を監視し、Slackに通知するRPAを構築。

効果:10人月分の工数削減。対応品質が向上し、社員負担が軽減。

事例3:通信業(日報・請求処理)

業種:通信業

背景:請求件数の急増により、手作業中心の業務でミスや負荷が増大。

内容:日報集計・データ処理などをRPAで自動化。約140体のロボットを開発。

効果:5,000時間の作業削減。ヒューマンエラー削減、業務可視化・標準化が進行。

事例4:建築業(電子マニフェスト申請)

業種:建築業

背景:期日厳守の反復作業が多く、業務負担とプレッシャーが課題。

内容:産業廃棄物申請の電子システム登録業務を自動化。

効果:週5時間の作業が20分に短縮。高付加価値業務へのシフトが可能に。

事例5:飲料メーカー(注文処理・請求書)

業種:製造業(飲料)

背景:事務作業が複雑で、手作業による業務負担とミスが多かった。

内容:注文処理や請求書発行業務を自動化。

効果:作業時間短縮とミス削減により、業務の品質が向上。

事例6:製造業(人事・総務業務)

業種:製造業

背景:勤怠管理や給与計算などを手作業で処理していた。

内容:人事・総務系業務をRPAで自動化。

効果:作業時間を削減。他部門への人員配置が可能となり、生産性向上。

事例7:不動産業(契約書管理)

業種:不動産仲介/OA機器販売

背景:発注・請求が手作業中心(発注先約100社、月200件)

内容:請求書発行、発注伝票入力、ファイル整理等をRPA化。

効果:作業時間が約三分の一に短縮し、精度も向上。

▶株式会社FRS(フォーバル・リアルストレート)様の導入事例インタビュー

事例8:教育機関(書類・成績処理)

業種:教育機関

背景:入試や成績処理など膨大な事務作業が教職員の負担となっていた。

内容:書類処理やデータ入力を自動化。

効果:事務作業の時間短縮により、教育活動に集中可能な環境を実現。

関連リンク:「 業種別 時間削減に成功した4つの活用事例」について詳しくは→

職種別事例紹介

事例1:経理業務の自動化

職種:経理

背景:領収書・請求書の手入力や支払処理に多くの工数がかかっていた。

内容:スキャンデータからの情報抽出と会計ソフトへの自動入力、支払明細の集計と自動処理を実施。

効果:データ入力ミスを削減し、業務のスピードと正確性が向上。

関連リンク:「 RPAで経理業務を自動化」について詳しくは→

事例2:契約書・法務業務の効率化

職種:法務

背景:契約書の期限管理や記載不備のチェックを人力で対応しており、漏れやミスのリスクがあった。

内容:契約書のリマインド通知と書類フォーマットの自動チェックを実施。

効果:業務ミスが減り、重要書類の管理精度が向上。

事例3:カスタマーサポート業務の効率化

職種:カスタマーサポート

背景:問い合わせの分類や対応振り分けに時間がかかっていた。

内容:問い合わせ内容の自動リスト化と分類・振り分け処理を実施。

効果:対応スピードが向上し、顧客満足度の改善に貢献。

事例4:マーケティング業務の自動化

職種:マーケティング

背景:キャンペーン効果測定やメルマガ配信管理に手間がかかっていた。

内容:広告プラットフォームからのデータ取得と、メール配信スケジュール管理を自動化。

効果:レポート作成の効率化とタイムリーな施策実行が可能に。

事例5:在庫管理・発注処理の効率化

職種:購買・物流管理

背景:在庫不足による欠品リスクと、手動発注の遅れが課題だった。

内容:在庫が一定以下になった際の自動発注メール送信、在庫状況の定期集計を自動化。

効果:欠品リスクを回避し、業務の見える化と効率化を実現。

事例6:人事・労務管理の自動化

職種:人事・労務

背景:勤怠や評価管理に手間がかかり、作業の属人化も進んでいた。

内容:勤怠データの収集と給与計算システムへの自動反映、評価シートの自動収集と通知。

効果:作業負担が軽減され、他業務へのリソースシフトが可能に。

事例7:営業支援業務の効率化

職種:営業

背景:リスト管理や報告業務に時間が取られ、営業活動の効率が下がっていた。

内容:見込み客のCRM登録とリマインダー設定、営業レポートの自動作成・共有。

効果:営業活動に専念できる環境が整い、成果向上に貢献。

事例8:製造業の生産管理

職種:生産管理

背景:複雑な作業スケジュールの管理や異常対応に工数がかかっていた。

内容:生産計画に基づく作業スケジュールの自動生成、設備異常の自動通知。

効果:計画精度と現場対応スピードが向上し、トラブルを未然に防止。

事例9:品質管理・監査対応の効率化

職種:品質管理

背景:検査結果の報告作成や監査準備に膨大な時間を要していた。

内容:不良率に応じた自動レポート作成、監査書類の自動準備と通知を実施。

効果:対応時間が短縮され、監査対応のミスが減少。

事例10:採用活動の自動化

職種:採用・人事

背景:多数の応募サイト対応や面接調整が煩雑化していた。

内容:応募情報の自動収集とフォルダ格納、面接スケジュールの自動登録。

効果:調整業務の手間が減少し、スムーズな採用活動が実現。

業務別事例紹介

事例1:データ入力業務

業務:データ入力

背景:新規顧客情報などの入力作業に時間がかかり、ヒューマンエラーも多かった。

内容:外部ツールから必要なデータを抽出し、Excelに整理後、社内システムへ自動入力。

効果:入力作業の時間削減とミスの防止。人員を他業務にシフト可能に。

事例2:請求書処理業務

業務:請求書処理

背景:月末月初に請求書処理が集中し、作業負荷が高かった。

内容:請求書の取得、OCRによる読み取り、必要情報の抽出と会計システムへの自動入力。

効果:業務の効率化とヒューマンエラー削減。繁忙期の業務負担を大幅軽減。

事例3:定期レポート作成業務

業務:レポート作成

背景:毎月の進捗報告や売上集計に多くの時間を費やしていた。

内容:複数データソースから必要情報を収集し、テンプレートに基づいて自動でレポートを生成・配信。

効果:報告書作成の工数削減により、分析や戦略立案に集中できるようになった。

事例4:反社チェック業務

業務:反社チェック

背景:反社会的勢力との取引を避けるために必要な調査だが、ネット検索や記事データベースの確認といった繰り返し作業に時間を要していた。

内容:企業名や個人名を自動でインターネット検索・新聞記事データベースで調査し、結果を保存・整理するプロセスをRPAで自動化。

効果:調査にかかる時間を大幅に削減。ヒューマンエラーや見落としの防止にもつながり、コンプライアンス対応の強化と業務の標準化を実現。

関連リンク:「反社チェック」について詳しくは→

事例5:交通費精算業務

業務:交通費精算

背景:月末に精算作業が集中し、残業や人的ミスが頻発していた。

内容:従業員の申請データを自動取得・加工・照合し、業務システムへ登録。不備データは抽出。

効果:月360時間の作業が10時間に削減。残業の大幅削減とスタッフの生活改善に貢献。

事例6:Webサイトからの情報収集業務

業務:Web情報収集

背景:大量の郵便物の追跡情報などを手動で収集しており、時間と労力がかかっていた。

内容:Webサイトから順次検索・データ取得し、PDF化して社内フォルダへ保存。

効果:作業時間短縮とミス削減。新人の離職防止につながるほどの業務負担軽減。

事例7:Excelからの情報転記・報告業務

業務:Excel情報転記・報告

背景:クレーム情報などを拠点ごとに抽出・転記し、メールで報告していたが、担当者の負担が大きかった。

内容:Excelで情報を集約→業務システムへ転記→メールで自動通知。

効果:残業・休日出勤が解消し、ワークライフバランス向上。情報共有の即時性も改善。

事例8:ECサイト情報更新業務

業務:ECサイト更新

背景:複数ECサイトでの商品情報更新に時間と労力がかかり、反映遅延によるトラブルが発生していた。

内容:Excelで最新情報を取得→各ECサイトへ登録・更新→完了メール送信を自動化。

効果:情報更新のスピードと精度が向上。担当者のストレス軽減と業務の質的転換を実現。

関連リンク:「 RPAの使い方を4つピックアップ」について詳しくは→

RPAツール

RPAツールの種類

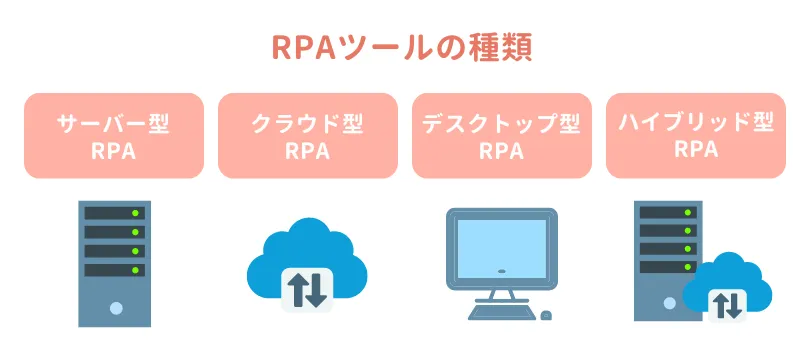

RPAツールにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。

主な種類としては、サーバー型RPA、クラウド型RPA、デスクトップ型RPA、そしてハイブリッド型RPAがあります。

以下にRPAツールの種類、特徴、料金比較、導入までの期間、対象について一覧にまとめます。

| RPAツールの種類 | 特徴 | 料金比較 | 導入までの期間 | 対象 |

| サーバー型

RPA |

大量のデータを扱う業務や複数システムとの連携に最適。オンプレミス環境で安定稼働。ただし、インフラの用意が必要。 | 高 | 中〜長期 | 大企業、大規模なデータ処理が必要な企業 |

| クラウド型

RPA |

クラウド環境でのRPA利用。導入の手間が少なく、中小企業に最適。スケーラビリティが高く、迅速なアップデートやパッチ適用が可能。 | 低 | 短期 | 中小企業、リモートワーク対応が必要な企業 |

| デスクトップ

型RPA |

ユーザーのデスクトップ環境で動作。個人向けの簡単な業務や小規模なプロセスに最適。シンプルで低コスト。 | 低 | 即時 | 個人ユーザー |

| ハイブリッド型

RPA |

サーバー型とクラウド型の両方の特徴を兼ね備え、業務内容や運用環境に応じて柔軟に対応可能。 | 中 | 中期 | 幅広い企業(中小〜大企業)、柔軟な運用を求める企業 |

関連リンク:「 クラウドRPAとデスクトップ型RPAの比較」について詳しくは→

RPAツールの選び方

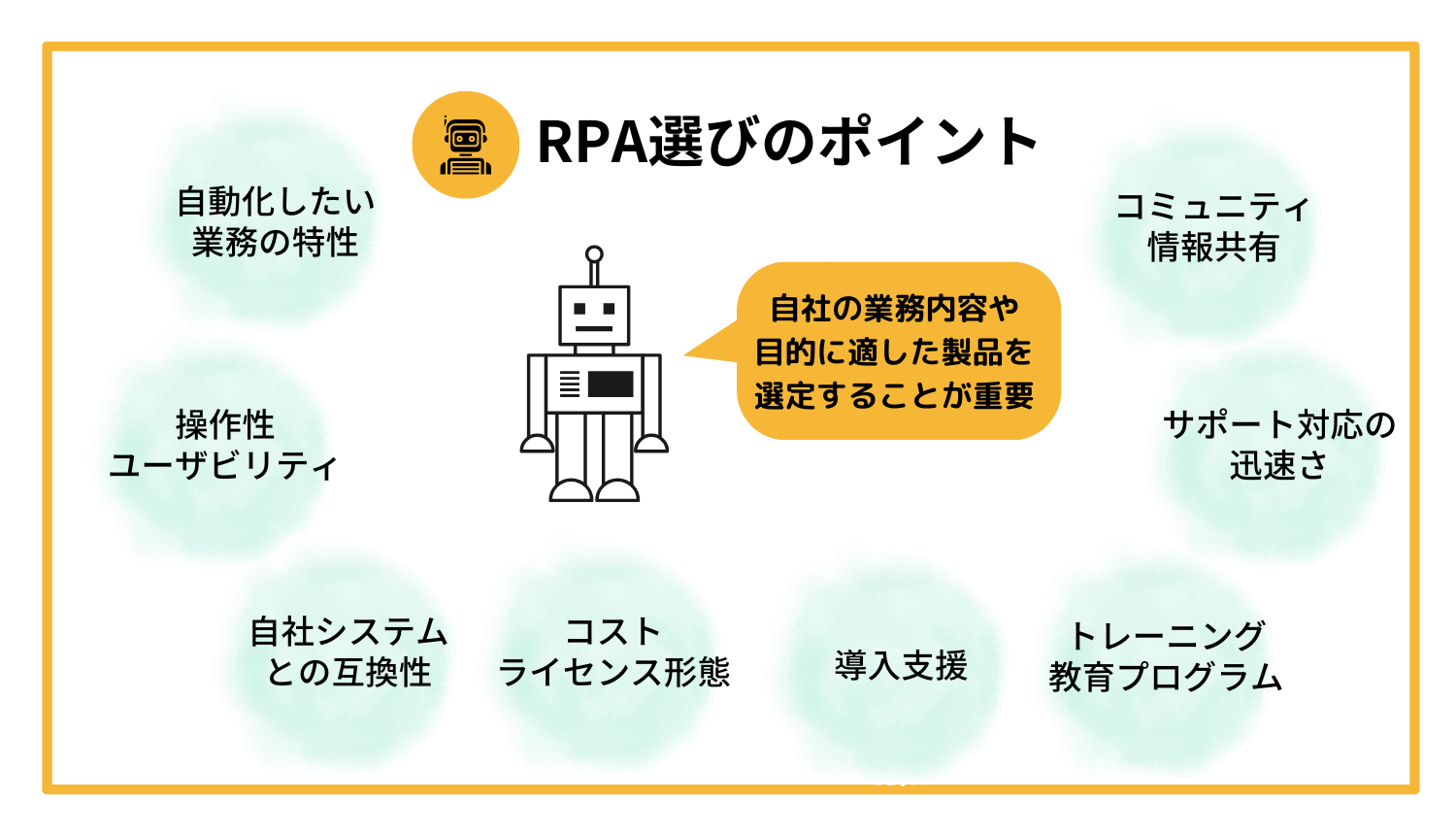

RPAを導入する際、まず自社の業務内容や目的に適した製品を選定することが重要。

以下のポイントを考慮して選びましょう。

自動化したい業務の特性

RPAツールにも得手不得手があります。

どのようなタイミングで行っているか、どのようなデータを扱うのかで選ぶべきRPAツールが変わってきます。

操作性とユーザビリティ

RPAはノーコードといっても、専門知識なしでは難しいものも多くあります。

特に、IT部門担当者以外の現場の担当者が直接操作する場合、プログラミング知識が不要で直感的に操作できるツールが望ましいです。

自社システムとの互換性

既存のシステムやアプリケーションとの連携がスムーズに行えるかを確認し、導入後のトラブルを防ぎます。

コストとライセンス形態

初期費用やランニングコスト、ライセンス形態(買い切り型、サブスクリプション型)を比較し、予算に合った製品を選定します。

導入支援の有無

RPA導入後の成功には、ベンダーのサポート体制が大きく影響します。

初期設定や業務プロセスの自動化に関するアドバイスを提供してくれるかを確認します。

トレーニングと教育プログラムの有無

特に、自走を考えている場合は、人材を育てるための教育プログラムが欠かせません。

操作方法やシナリオ作成に関する研修が提供されているか、またその内容が充実しているかをチェックします。

サポート対応の迅速さ

トラブル発生時の対応速度や、サポート窓口の営業時間、問い合わせ方法(電話、メール、チャットなど)を確認し、迅速な対応が期待できるかを評価します。

コミュニティなど情報共有の場の有無

手軽に情報が入手できてユーザー同士の情報交換も可能なフォーラムや、FAQ、ナレッジベースが整備されているかも重要なポイントです。

これらの要素を総合的に検討し、自社のニーズに最適なRPA製品を選定することが、導入成功への鍵となります。

RPAツールには無料で使えるものもありますので、ツール選びに迷う際には、まずは無料ツールで試してみるという方法をお勧めします。

関連リンク:「 Windowsで使える無料RPAソフトの比較」について詳しくは→

関連リンク:「 おすすめRPAツール15選の特徴・料金比較」について詳しくは→

RPAツールの代表例3選と比較

強みやメリット、導入効果を知り、「RPAを導入したい」となったとして、実際にはどのようなツールがあるのでしょうか。

ここでは、日本内外の3社が提供しているRPAツールをご紹介します。

WinActor

NTTグループが提供するRPAツールで、多くの国内企業が導入しています。

特徴は純国産である点です。

Windows上で動くソフトやシステムに対応しており、自動化したい操作を「シナリオ」というワークフローにして記録します。

シナリオ作成・編集が可能なフル機能版と、実行版の2種類があります。

UiPath

海外ベンダーのUiPath社が提供するツールです。

多くのグローバル企業が利用しており、日本語版の提供もあります。

特徴はさまざまなライセンスがある点です。個人利用や小規模な企業が無償で使えるライセンスや、大企業向けのライセンスを取り揃えています。

SynchRoid

「ユーザーに優しい」をコンセプトに、ソフトバンクが提供しているツールです。

サーバーを構築せず、使っているパソコンにインストールします。ロボットの作成や編集も容易です。

また、SynchRoidはベンダーであるソフトバンクのサポートも豊富です。

小規模だけでなく、大規模な導入に対するライセンスもあります。

RPAツールは多種多様で、上記の3種以外にもそれぞれのツールが異なる機能や料金プランを提供しています。

もっと多くのRPAツールを比較検討してみたい場合には、「おすすめRPAツール15選の特徴・料金比較」がありますので、こちらもご覧ください。

RPA導入の手順と費用

RPA導入の手順

手順1:目的と対象業務の選定

「目的」と「目標」は似た言葉ですが、ここでは分けて考えます。

目的(Purpose)は中長期的な視点で定める抽象的な意図であり、たとえば「単純作業を自動化し、従業員の負荷を軽減する」「業務プロセスの標準化によって品質を安定させる」などとなります。

目標(Goal)は目的を達成するための具体的かつ測定可能な指標で、「6ヶ月以内にバックオフィス作業の処理時間を30%短縮する」「自動化率を年間で50%に引き上げる」といった形で設定します。

RPA導入の「目的」の整理

目的を明確化するには、以下の①~③を整理します。

①現状分析(業務フローの棚卸し、課題抽出)

②関係者へのヒアリング(期待やリスクを把握)

③必要なリソース(人員・技術・予算)と組織的制約

これにより、「コスト削減」「エラー率低減」「顧客対応時間の短縮」といった多様な導入意図が見えてきます。

RPA導入の「目標」の整理

目標設定には「SMART」(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限付き)の考え方を用い、達成可能な期限付きの数値目標を決めていきます。

具体的には「9ヶ月で定型レポート作成工数を40%削減」など、あいまいな表現を避け、達成基準を明確にしておくことで、RPA導入プロジェクトの成功率を高めることができます。

関連リンク:「RPA導入の目的と目標設定」について詳しくは→

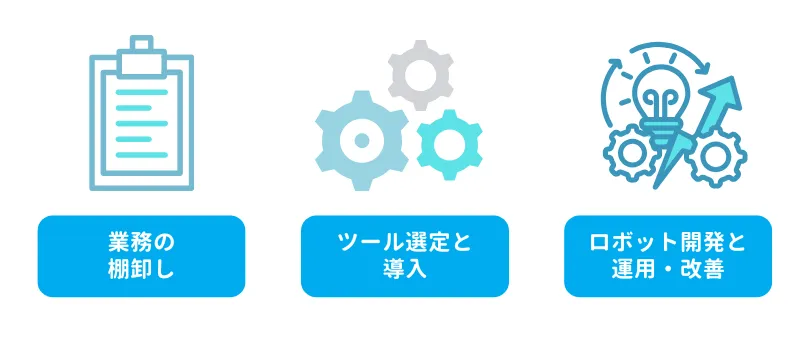

手順2:業務の棚卸し

繰り返し作業が多く、ルール化しやすい業務をピックアップします。

業務量やコスト削減効果を事前に確認し、優先順位を決めます。

手順3:ツール選定と導入

自動化したい業務を決めてからツールを選びます。

無料お試し期間があったりなどもしますので、使い勝手を確認すると同時にチームメンバーの意見ももらうようにしましょう。

手順4:ロボット開発と運用・改善

ツールを決めたらロボットを開発します。

ロボットが複雑化しないために、事前に決めた業務でパイロット版を作成するところから始めるのがオススメです。

エラーが出る点を継続的に改善し、次のロボット開発へと続けます。

関連リンク:「RPA導入の進め方」について詳しくは→

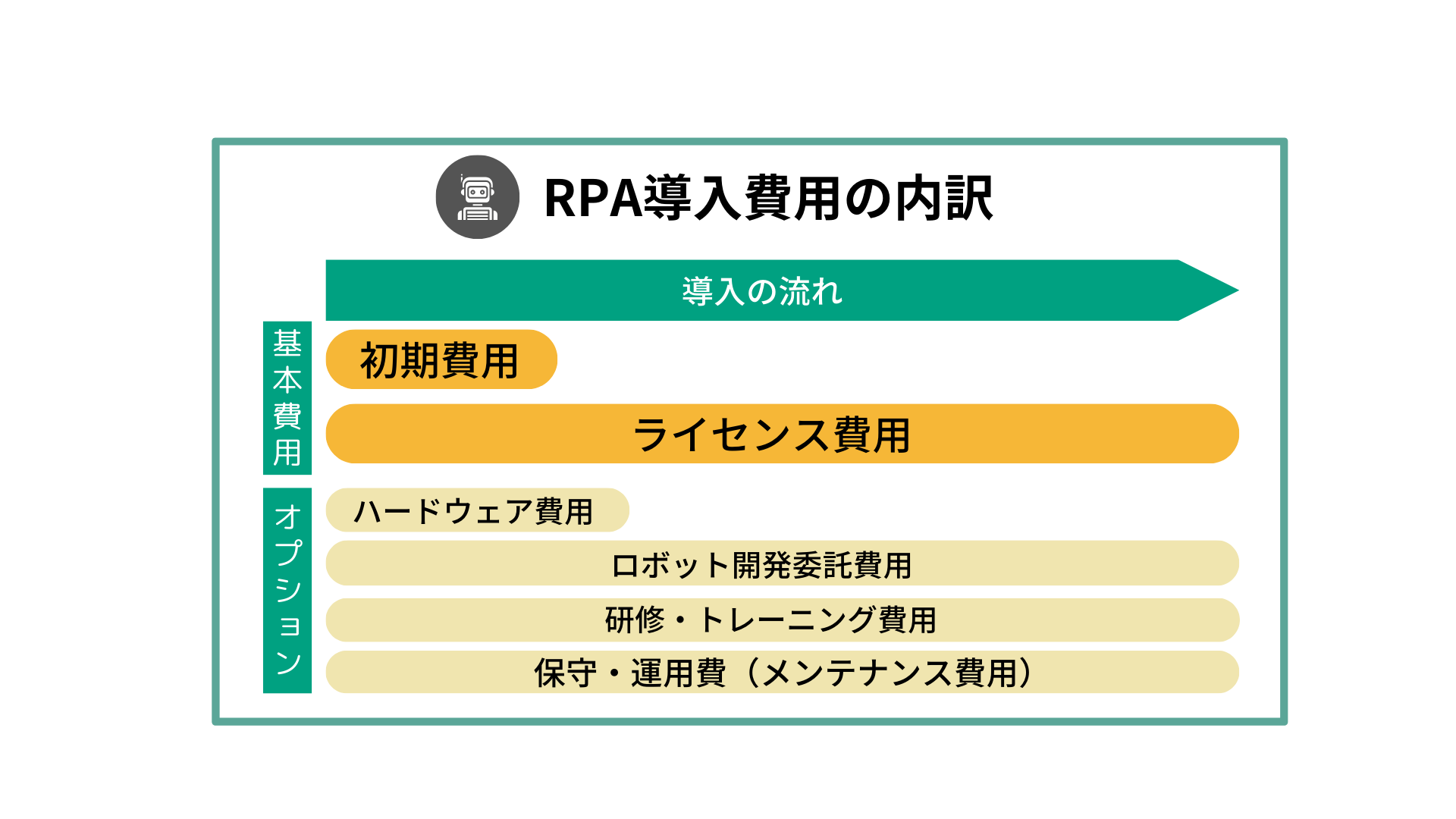

RPA導入の費用

初期費用

まずRPAの導入の際に、初期費用が発生します。

この費用には、導入に必要な事務手続き、初期設定、ユーザーへの初期サポートなど、利用開始前の準備にかかるコストが含まれます。

初期費用はツールによって異なり、無料のものから数十万円に及ぶものまでさまざまです。

ライセンス費用

ほとんどのRPAツールでは、利用に際してライセンス費用が必要になります。

ライセンスは通常、使用するロボットの数や機能によって料金が変動し、月額制、年額制などツールによって異なります。

研修・トレーニング費用

RPAを自社で開発・運用していきたい、かつそのツールに精通しているスタッフがいない場合は、ユーザーに対する研修やトレーニングが必要になります。

各ツールで研修やトレーニングプログラムが用意されているので、これらを活用することで、ユーザーはツールの効果的な活用方法を習得できます。

研修費用には、プログラムの参加費や講師の派遣費用が含まれています。

保守・運用費(メンテナンス費用)

RPAシステムを導入した後、その運用を安定的に維持するためには、保守・運用費が欠かせません。

この費用には、定期的なシステムのアップデートやトラブルシューティングなどのサポートが含まれます。

適切な保守・運用体制を整えることで、RPAによる業務の効率化を持続的に実現することが可能になります。

ロボット開発委託費用

自社内でロボットを開発するためのリソースが不足している場合、専門の開発代行業者に開発を委託する選択肢があります。

この際に発生するのが、ロボット開発委託費用です。

費用は、開発するロボットの仕様や求められる機能の複雑さ、さらには開発期間によって大きく変動します。

自社開発が困難なロボットも、外部委託することでスムーズな開発が可能となります。

ハードウェア費用

RPAの導入にあたっては、その種類によってハードウェア費用が発生する場合があります。

RPAは主に以下の3種類に分類され、それぞれのタイプに応じて必要なハードウェアが異なります。

| RPAのタイプ | 必要な設備 |

| デスクトップ型 | PCが必要。個々のデスクトップ環境でRPAを稼働させるため、PCの性能や数に応じた費用がかかります。 |

| クラウド型 | インターネットを介してサービスを利用するため、特別なハードウェアは不要。初期のハードウェア費用を抑えることができます。 |

| サーバ型 | 専用のサーバーが必要。サーバーの設置や管理に伴う費用が発生しますが、大規模な自動化を実現するための強力な基盤を提供します。 |

RPA導入の補助金

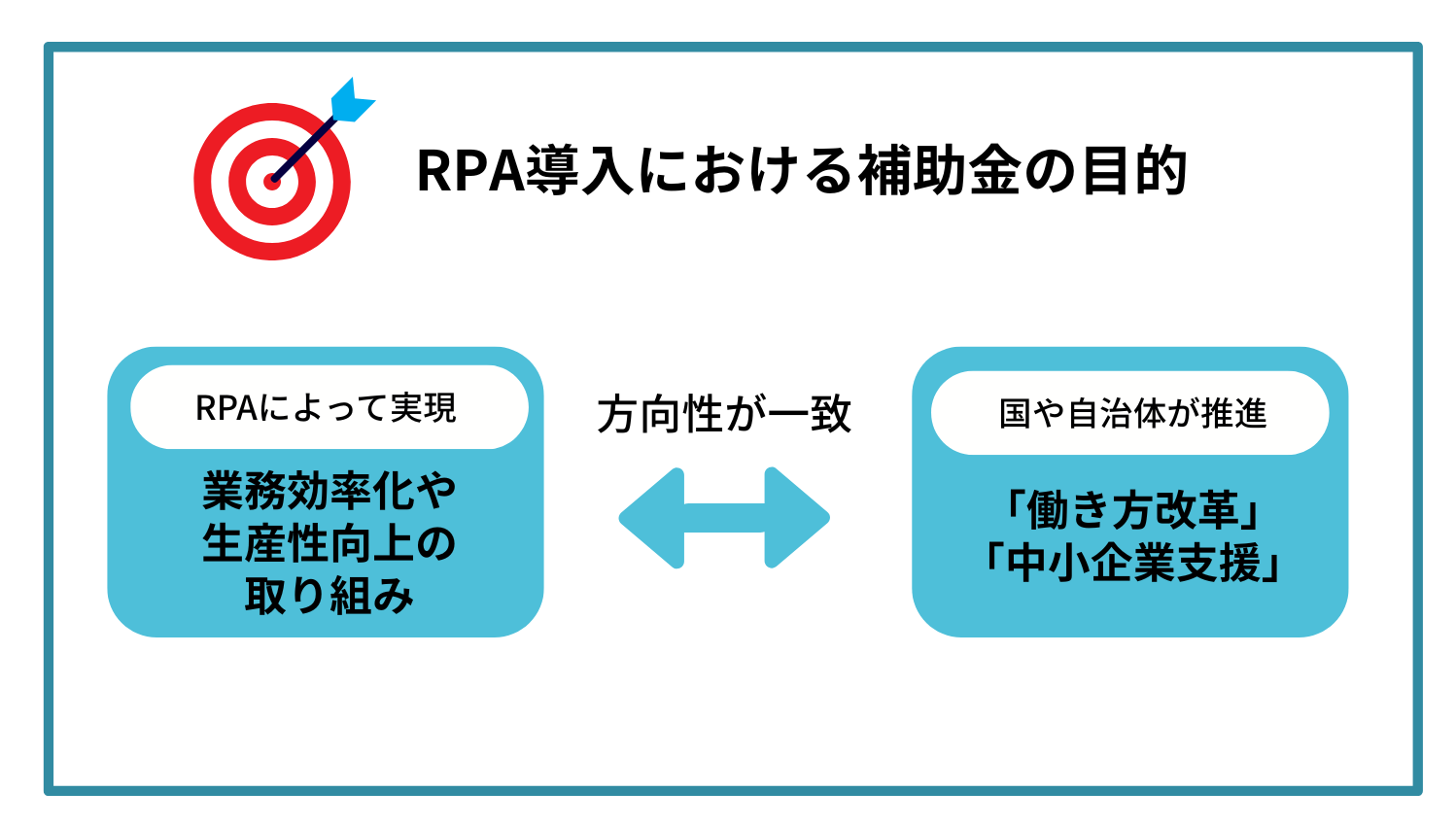

なぜRPA導入に補助金が使えるの?

RPAは、これまで人の手で行っていた定型業務を自動化することで、作業時間を大幅に削減できる便利なツールです。

たとえば、毎日の請求書作成や勤怠データの集計、受発注処理など、面倒なルーティン作業をRPAに任せることで、担当者はよりクリエイティブで価値の高い業務に集中できるようになります。

こうした業務効率化や生産性向上の取り組みは、まさに国や自治体が推進している「働き方改革」や「中小企業支援」と方向性が一致しています。

そのため、RPAの導入は国の補助金や助成金の対象になるケースが多いのです。

具体的には、以下のような目的で補助金が用意されています。

- 人手不足対策(作業の自動化で負担を軽減)

- 業務効率化による生産性向上

- DX(デジタル化)推進

- 地域経済の活性化・中小企業支援

補助金制度の多くは、ITツールの導入やシステム開発を支援する内容になっており、RPAツールもその中に含まれます。

2025年度に活用できる!RPA導入におすすめの補助金制度

2025年度も、中小企業や小規模事業者を支援するさまざまな補助金制度が用意されています。

その中でも、RPAの導入に活用しやすい補助金を6つピックアップしてご紹介します。

- 中小企業のIT導入を支援する「IT導入補助金」

- 高度な自動化や業務改革に活用できる「ものづくり補助金」

- 働き方改革を後押しする「業務改善助成金」

- 地方企業を支援する「小規模事業者持続化補助金」

- 地方の先進的取り組みを後押しする「新しい地方経済・生活環境創生交付金」

- 働き方改革と業務効率化を支援する「人材開発支援助成金」

それぞれ目的や対象、補助率に違いがあるため、自社の課題や導入内容に合った制度を選ぶことがポイントです。

関連リンク:「2025年度にRPA導入で活用できる補助金」について詳しくは→

RPA導入の注意点

RPAとプログラミングの知識

RPAは、基本的に操作が難しいものではありません。

多くのRPAツールではドラッグ&ドロップやメニュー選択により直感的に操作ができ、プログラミングの高度なスキルがなくてもロボットを作成・活用することができます。

しかし、スムーズな運用やトラブル対応、導入後の保守管理までを考えると、やはりプログラミングの基礎知識があるほうが望ましいのが実情です。

RPAのロボットはプログラミングと共通する考え方で作られており、エラー対応や業務変更時の調整では知識が役立ちます。

知識がないと、トラブル時にロボットが止まったまま放置されてしまう恐れもあります。

このため、RPA導入にあたっては「操作自体は難しくないが、プログラミング知識があると安心」と考えておくようにしましょう。

関連リンク:「RPAの使い方の勉強方法」について詳しくは→

関連リンク:「RPAの資格」について詳しくは→

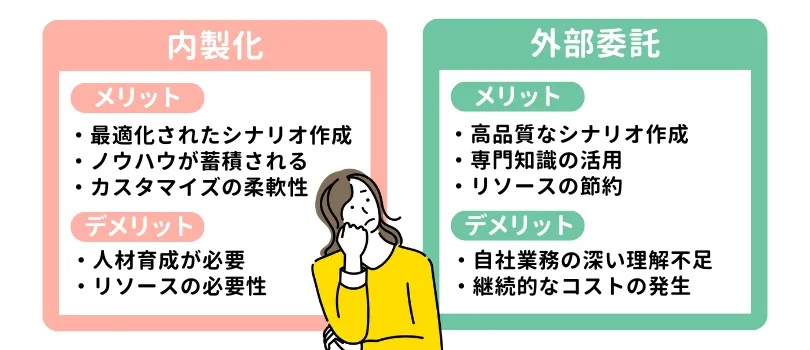

RPAは内製化か、外部委託か

内製化と外部委託

RPA導入にあたっては、内製化と外部委託という二つの選択肢があります。

内製化

内製化は、企業内でRPAの開発・運用を行う方法。

内製化のメリットは、自社の業務に最適化されたシナリオを作成できることや、社内のノウハウが蓄積されることです。

しかし、内製化には、RPAの知識や技術を持った人材の育成や、シナリオ作成のための時間とリソースが必要です。

外部委託

外部委託は、RPAの開発・運用を外部の専門企業に委託する方法。

外部委託のメリットは、専門知識を持ったプロフェッショナルが対応するため、短期間で高品質なRPAシナリオを作成できることです。

また、内製化に比べて、初期の導入コストを抑えることができます。

しかし、外部委託の場合、自社の業務に対する深い理解が不足することや、継続的なコストが発生することがデメリットとなります。

自社のリソースやニーズに応じて、内製化と外部委託のどちらが適しているかを検討し、最適なRPAサービスを選ぶことが重要です。

もし「内製化」を進める場合の具体的なポイントや注意点については、以下の記事も参考にしてください。

関連リンク:「RPAの内製化とそのポイント」について詳しくは→

外部委託する際のRPA導入支援サービス会社

企業の規模や業種、RPA導入の目的に応じて、最適なパートナーを選ぶことが成功のカギです。

また、運用の定着や保守体制の充実度も考慮する必要があります。以下に代表的なRPA導入支援サービス会社を紹介します。

1.タクトシステム株式会社

タクトシステム株式会社が提供する「ハカドリRPA」は、導入・運用・乗り換えの課題をワンストップでサポートするソリューション。

5,000時間/年の業務効率化を実現した実績が強みです。

| 特長 | ロボット作成代行など業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能で、スムーズな導入プロセスが魅力です。 |

| サービス内容 | 導入支援、乗り換えサポート、運用保守、定着支援、トレーニング、

RPAと生成AIを組み合わせたロボットの作成代行 |

| URL | https://www.tactsystem.co.jp/hakadori/rpa/ |

2.株式会社インテック

株式会社インテックのRPA導入支援サービスは、業務のデジタル化を推進する実用性の高いRPAソリューションです。

評価(PoC)、導入、運用・展開の3段階に分けて支援します。

| 特長 | 作業スピード、正確性、連続稼働が強みで、定型的・定常的な業務の効率化と人件費削減を実現します。 |

| サービス内容 | 導入支援、内製化推進のためのCoE運用支援、トレーニングサービス、HA(ハイパーオートメーション)システム構築、RPAクイック検証サービス |

| URL | https://www.intec.co.jp/service/detail/rpa/ |

3.ヤマトシステム開発株式会社

ヤマトシステム開発株式会社のRPA導入支援サービスは、ヤマトグループの経験豊富なRPAエンジニアが提供するオンサイト支援です。

| 特長 | ユーザー企業主導でのRPA全社展開を支援し、必要な時に必要なだけのオンデマンド支援が受けられます。 |

| サービス内容 | シナリオ作成、オンサイト教育支援(座学・実技)、ドキュメント作成、ガイドライン策定支援、RPA相談室 |

| URL | https://www.nekonet.co.jp/service/rpa_onsite |

関連リンク:「RPA導入支援におすすめのサービス会社7選」について詳しくは→

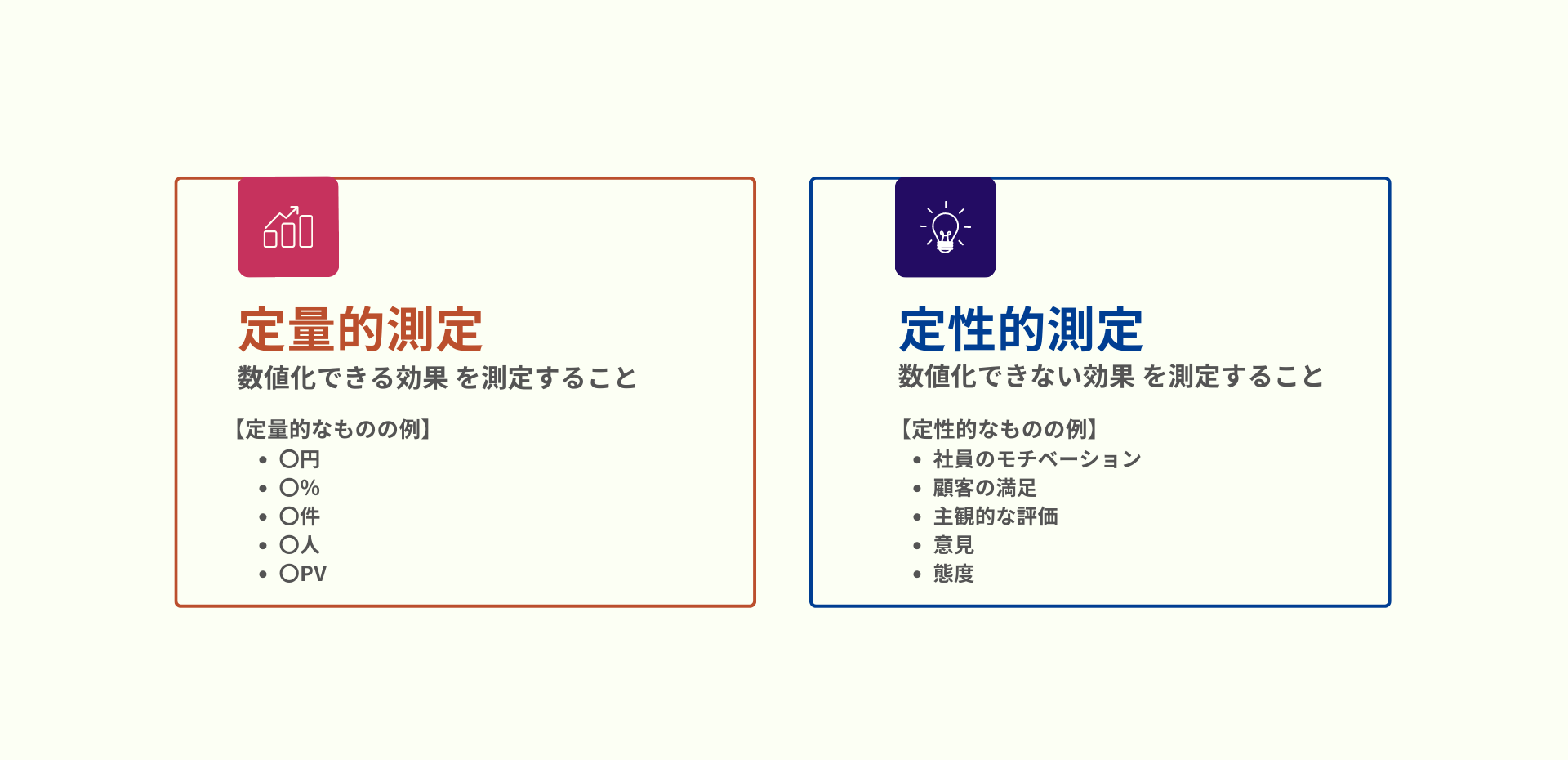

RPAの効果測定の方法

RPAの導入効果を把握するには、導入前と後の変化を比較します。

この際、数値で表せる効果と表しにくい効果の両面から評価することがポイントです。

効果測定の観点は大きく「定量的」と「定性的」の2つに分けられます。

定量的測定

定量的測定は、削減できた人件費や業務時間など、数字で表せる効果を評価する方法。

たとえば「1件あたり2時間短縮×作業件数×時給」で削減金額を算出します。

客観的に評価できるため、導入効果を明確に示せる利点があります。

定性的測定

定性的測定は、従業員のモチベーションやストレス軽減、顧客満足度といった数値化しにくい効果に注目します。

主にアンケートなどで把握し、業務改善の方向性を見出す材料になります。

このように、RPAの効果測定は「数値+感覚」の両面から行うことが、導入の真の成果を見極める鍵となります。

関連リンク:「 RPAの効果測定方法」について詳しくは→

関連リンク:「 RPA導入の成功と失敗を分ける「数値化」の手法」について詳しくは→

人とRPAの最適分担

RPAの注意点として、最初から“全部自動化”を狙わないことが挙げられます。

例外判定や最終確認など、人が関与した方が安全で速い(工数が少ない)工程もあります。

そこで有効なのが、アテンド(人が操作・承認)とノンアテンド(無人実行)の組み合わせを分けて考えること。

まずは入力整形・突合・夜間バッチなど自動化しやすい所を自動化し、判断が要る所は人の目を残すといった考え方をします。

最初から大きな成果を目指してすべてを自動化する前提で考えてしまうとRPAロボットが多くの処理をしなければならなくなりますが、部分的に人の目(手)を入れるという考え方ができるとRPAロボットのフローを短くすることができます。

リスクも抑えることができますので、小さくはじめて大きな成果を目指すことで費用対効果の見極めもしやすくなり、現場の納得感も高めることができます。

関連リンク:「 RPAのアテンド型・ノンアテンド型」について詳しくは→

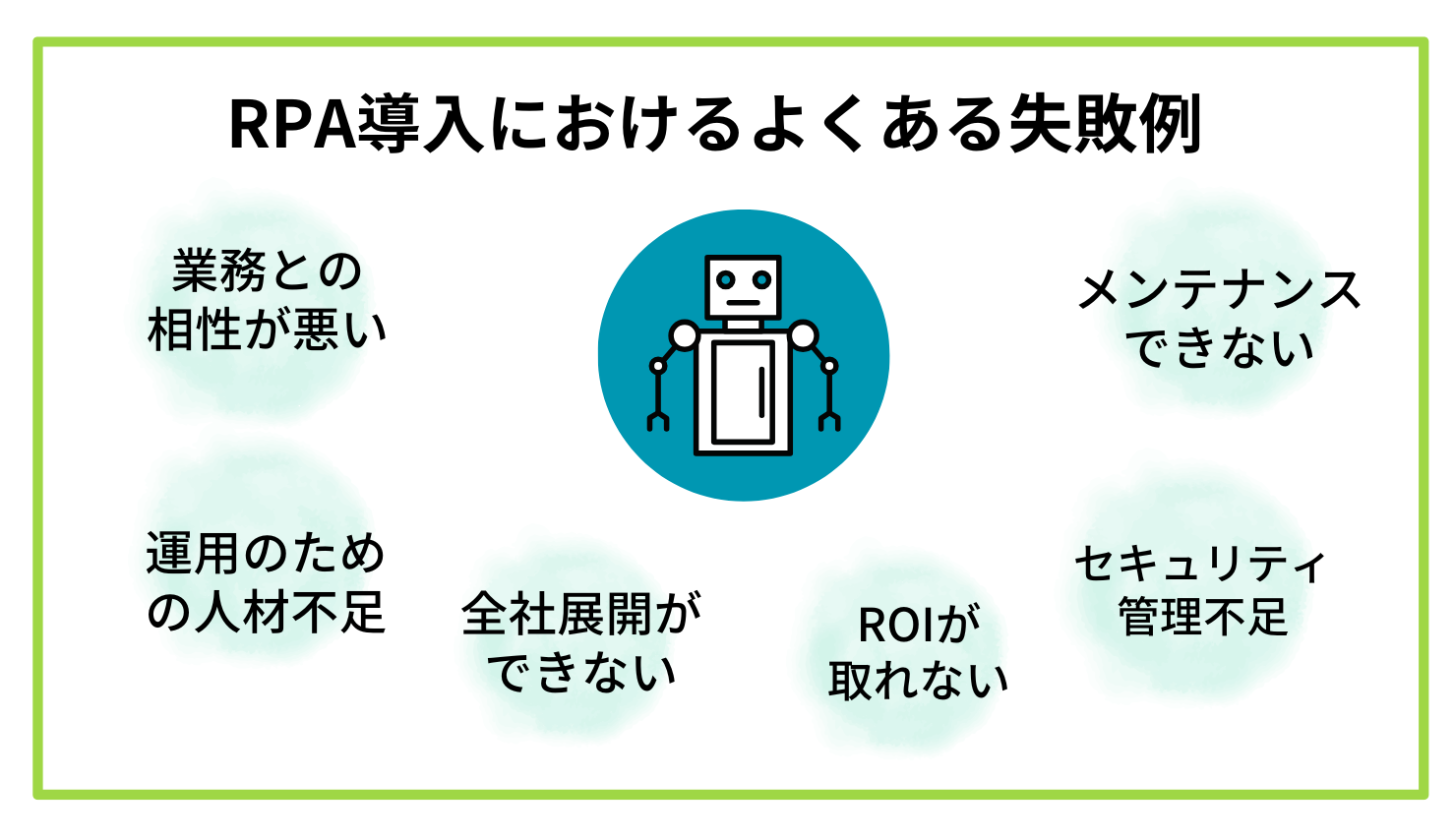

RPA導入の失敗例を学ぶ

RPAの導入は、計画や準備を怠ると、かえって業務の混乱や負担増を招く恐れがあります。

実際に見られる失敗パターンをご紹介しますので、導入にあたっては同様のことが起きないよう注意しましょう。

業務との相性

RPAを導入しても、業務内容とRPAツールの特性が合っていない場合、エラーが頻発して業務が止まったり、アプリケーションがうまく連携できなかったりして、期待した効果を得られないことがあります。

運用人材不足

RPAツールを導入しただけでは効果は得られません。

運用・管理を担う人材が社内にいなければ、むしろ業務の混乱を招く可能性があります。

全社展開での失敗

RPA導入の初期段階では、特定の部署や業務で成功を収めたとしても、全社的に展開する際にスケーラビリティの問題が発生することがあります。

ROI未算出

「なんとなく効率化できそう」という曖昧な理由でRPAを導入した結果、「本当に効果があったのか分からない」といった事態に陥るケースは少なくありません。

多くの企業が、導入前にROI(投資対効果)をきちんと算出せずに進めてしまいがちですが、これは大きな落とし穴です。

セキュリティ・コンプライアンス軽視

RPAは業務データに直接アクセスし、自動処理を行うこともあるため、その運用には高度なセキュリティ対策が求められます。

導入後の放置

導入当初は正常に動いていたロボットでも、業務内容やシステム環境が変わった途端に対応できず、突然動かなくなることがあります。

RPA導入後に定期的なメンテナンスや見直しを行わず設定したまま放置されてしまうと、業務プロセスの変更に追いつけず、徐々に改修も難しくなり、結局は使われなくなってしまいます。

関連リンク:「 RPA導入の失敗例と回避策」について詳しくは→

RPA活用・運用中の方向け実践ガイド

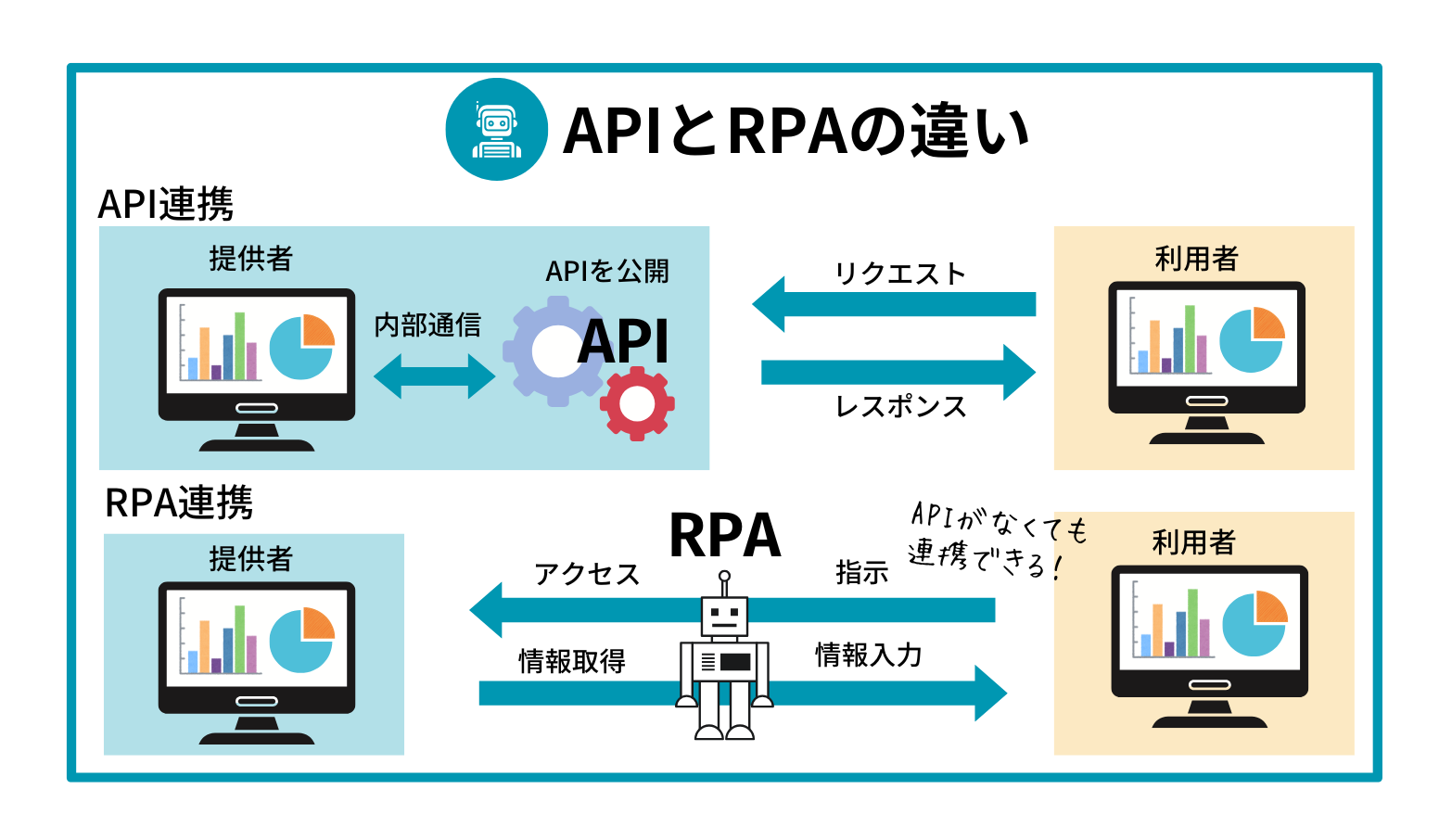

RPAとデータ連携

業務自動化には、RPAと既存システム(ERPやCRMなど)の連携が不可欠です。

API連携はリアルタイムで正確なデータ交換が可能ですが、RPAは人の操作を模倣するため、APIがない古いシステムでも対応が可能となります。

RPAと連携できるシステム例

ERP(SAP/Oracle/Dynamicsなど)

入力・更新の自動化/在庫・伝票の即時処理 → ミス削減・意思決定を高速化

CRM(Salesforce/HubSpot/Zohoなど)

顧客データ更新・商談登録・MA連携を自動化 → 営業効率・CV向上

データベース(SQL Server/Oracle/MySQLなど)

入出力・抽出・集計を自動化 → 統合とレポートを高速化

電子メール(Outlook/Gmailなど)

仕分け・返信・テンプレ送信・他システム登録を自動化 → 情報を漏れなく一元化

Webアプリ(Google Sheets/Trello/Slackなど)

フォーム入力・収集・通知/タスク化を自動化 → 処理時間短縮

会計ソフト(freee/弥生など)

請求・経費・記帳を自動化 → 正確性向上・月次早期化

AI-OCR(ABBYY/Cloud Visionなど)

紙の請求書・契約書をデータ化 → ERP/会計へ自動登録(手書き対応可)

関連リンク:「 RPAとシステムの連携」について詳しくは→

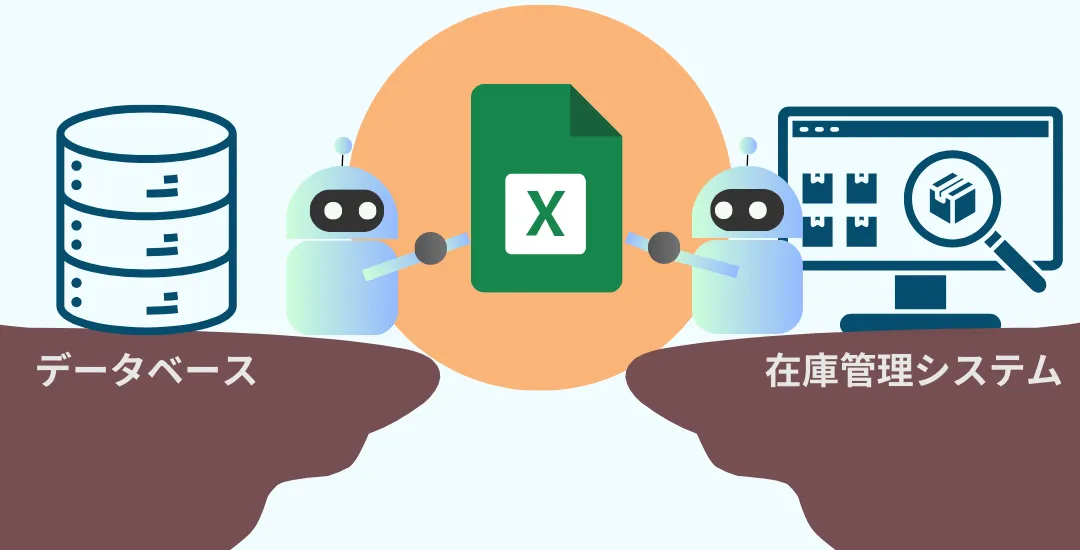

RPAだからできるExcelを中継点に据えたシステム連携

「脱Excel」という合言葉はあるものの実務上ではExcelを抜きにして考えることは難しいのが現実ではないでしょうか。

現場で培われた台帳やテンプレートは業務の“型”そのもの。

いきなり全面置換すると、手戻り・現場反発・データ移行などの負荷が膨らみがちです。

そこで、RPAを活用にする際にはExcelを“橋渡し”役に据え、RPAで各システムと自動連携させる——この段階的アプローチが非常に効果的です。

APIの有無に左右されず、CSVの成形・突合・登録までを無人化でき、処理履歴も残しやすく、二重入力や転記ミスを抑止できます。

そしてWeb/メール/レガシー画面も横断できるのがRPAの強み。

受注→在庫、勤怠→給与、請求→会計、AI-OCR→基幹システムなど、中継点をExcelに置くことで全体の流れがシンプルに、かつわかりやすくなります。

関連リンク:「 Excel(エクセル)を橋渡し役にしたシステムの連携」について詳しくは→

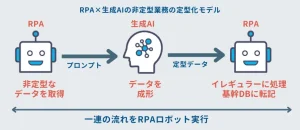

RPAと生成AIを連携させた自律型ロボット

RPAは決めた手順を確実に“実行”すること得意とし、生成AIは文章理解や要約・分類など“判断”を担うのが得意としています。

この2つをつなげることで、入力→判定→実行をシームレスにつなぎ“自律的に判断して実行するロボット”をつくることができます。

ポイントは“実行(RPA)”と“判断(生成AI)”との役割分担を組み合わせること。

例えば、以下のような業務の自動化が行われています。

メール処理

生成AIが問い合わせメールを分類

→RPAがチケットを起票し顧客ステータスを更新

スコアリング

生成AIが反社・審査記事を要約したうえでスコアリング

→RPAが分岐処理して顧客DBを更新

帳票処理

生成AIがOCRで読み取った帳票の項目振り分け

→RPAが基幹システムのデータと照合してExcel転記

生成AIの“判断”ですべてを実行してしまうことに不安が残る場合には、アテンド型の運用を検討したり、判断基準を含めてログの管理を行うなど安全面への配慮も必要となります。

関連リンク:「 RPAと生成AIの連携」について詳しくは→

関連リンク:「 RPAとChatGPTの連携事例」について詳しくは→

RPAツールの乗り換え検討

RPA運用は多くの企業で導入が進められていますが、実際に運用を進める中で様々な課題に直面しています。

特に、導入してしばらく経過した企業ほど、「もっと効率化を図りたいのに、今のツールでは限界を感じる」といった悩みを抱える傾向が見られます。

そんな時、今のRPAツールに固執するのではなく、乗り換えという選択肢があります。

RPA乗り換えが必要な5つのサイン

①シナリオ構築に時間がかかる

シナリオの作成が煩雑で手間がかかりすぎると、業務効率が低下し、運用に負担がかかります。

より直感的なインターフェースや、業務内容に特化した機能を提供するツールに切り替えを検討しましょう。

②運用コストが予想以上に高い

ライセンス・メンテナンス費や人件費が当初の想定を超えている場合には費用対効果の見直しが必要になります。

ツールや運用を含めた計画全体を考える必要があります。

③メンテナンスやアップデート負担が大きい

RPAは定期的なメンテナンスやアップデートが必要。

システム更新や新業務対応で手間が増える場合には、運用チームのリソースと予算と相談して乗り換えを検討します。

④他システムとの連携が難しい

RPAが社内の他の業務システムとスムーズに連携できいない場合はツールの見極めが必要です。

⑤従業員からの抵抗が強い

操作が難解であると従業員が抵抗を示している場合も乗り換えのサインです。

これらが当てはまらなくても、導入から3年経過したらRPAの見直しを推奨されます。

業務フローやIT技術の変化に対応し、最適なRPA運用を考える必要があります。

乗り換え後の計画

新ツールのテスト

新しいRPAツールへの乗り換えをスムーズに行うために、事前にテスト環境を整え、以下のポイントを確認します。

・システム互換性の確認

新しいRPAツールが既存のシステムや他のツール(ERPシステムやCRMツールなど)としっかり連携できるか確認します。

・運用負荷の検証

テストを通じて、新ツールが業務処理の負荷を適切に処理できるか確認します。

特に大量データ処理や複雑なシナリオの動作が安定しているかが重要です。

・パイロットテスト

優先する業務プロセスに対して、小規模なパイロットテストを実施し、実際の稼働における問題点を見つけます。

問題が発生した場合は、この時点で解決策を検討しておきます。

優先的に移行すべき業務プロセスの特定

現在の業務プロセスをリストアップして、どのプロセスが最も重要なのか?

乗り換え後にすぐに安定稼働が求められるか?を特定します。

ロボットの再作成

新しいツールに移行する際、既存のロボットがそのまま使えないケースも多々あります。

そのため、現行のシステムの複雑なプロセスやカスタムスクリプトをイチから見直し、新しいツールに合わせてゼロから再構築するという大変な作業が発生します。

関連リンク:「 RPAツール乗り換え」について詳しくは→

まとめ

RPAは、人の手による繰り返し業務をソフトウェアロボットが自動化し、業務効率化・精度向上・人手不足解消を実現する強力なツール。

ノーコード対応や24時間稼働などの特長を活かし、DX推進の第一歩としても注目されています。

導入には業務棚卸から始まり、ツール選定・ロボット開発・運用改善と続きます。特に請求処理やデータ入力などルール化された業務で大きな成果を発揮し、建築・製造・通信・教育など幅広い業種で時間短縮やエラー削減の事例が積み上げられています。

成功のカギは、補助金活用や生成AIとの連携、RPA導入支援サービス会社の協力などの体制づくり。

小さく始めて改善を重ねることで、費用対効果を高め、新しい働き方の実現につながります。

\うまくいかないRPAでお悩みなら/

![]()

RPAのロボット作成代行

導入、運用・メンテナンス、乗り換えを伴走サポート

RPAツールSynchRoidをはじめ、複数のRPAツール導入支援を行っています。