多くの企業でRPA(Robotic Process Automation)の導入が進み、PC上の定型業務の自動化への活用が広がっています。

本記事では、RPA運用の代表的な2種類『アテンド型RPA』と『ノンアテンド型RPA』に焦点を当て、それぞれの仕組みや得意領域、メリット・デメリットを詳しく解説します。

目次

RPAの基礎知識

RPAとは?

RPAとは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略称で、企業の作業をソフトウェアロボットによって自動化する技術。

デスクトップやクラウド環境上で実行され、定型的かつ反復的な手作業を自動化できます。

企業では、業務効率の向上や人的リソースの管理、DXの推進など様々な理由で導入が進められています。

『アテンド型RPA』と『ノンアテンド型RPA』の違いとは?

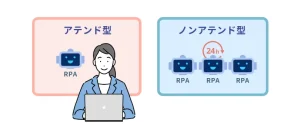

RPAには大きく分けて『アテンド型』と『ノンアテンド型』の2種類があります。

アテンド型

アテンド型は、ざっくり言うと、人とロボットが一緒に作業を進めるやり方。

人が考えなくてもできるところはRPAが行い、人の判断が必要なところまで自動的に進めてくれるイメージです。

複雑な処理にも対応できて、生成AIなどの技術も併用できます。

ノンアテンド型

ノンアテンド型は、完全に自動で処理を実行するタイプ。

夜間や休日など人がいなくても処理を進められ、24時間、365日働くことができるロボットのことです。

全自動ですので、企業の生産性を大幅に高めることができます。

『アテンド型RPA』を身近な具体例で解説

メールの添付ファイルを社内通知

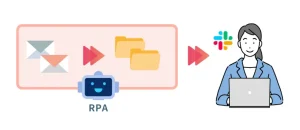

例えば、以下のような工程をRPAで自動化するケースを考えてみましょう。

① 複数のメールアドレスからメールを受け取る

② 送信元メールアドレスに基づいて、添付ファイルを指定のフォルダに保存

③ 保存したことを社内メンバーにSlackで通知する

※メール本文に社内メンバーに共有した方がいい情報があれば補足として付記

人の手を介さず全工程を自動化することも可能かもしれませんが、「メール本文に社内メンバーに共有した方がいい情報があれば…」という部分に人のチェックが必要になりますね。

メール本文を読んで、どういった内容なのか、それは社内メンバーに共有するべきかどうかは、メールの送信元と併せて書かれている内容を確認してみないとわかりません。

そのため、このような場合には、①、および③の下書き処理までは自動化し、最後の補足情報だけは人の手で書き足す、という『アテンド型RPA』の形がベストです。

SNSのコメント・レビュー分析

では、続いてSNSの口コミを分析する工程の自動化について考えてみましょう。

① InstagramやXなどのSNSから、自社商品のレビューを抽出

② 「ポジティブな意見」「ネガティブな意見」「クレーム」の3つにカテゴリ分け

③ カテゴリ分けした内容をレポート化

この例では、完全自動化するには②が難しそうですね。

①と③はフォーマットが決まってしまえば自動化できる処理ですが、コメントを読んで、どういった内容なのかを精査するためには一度、人の目を通す必要がありますので『アテンド型RPA』が最適です。

すべてのコメントに目を通さずとも、①で収集したデータを、生成AIで分析して、仕上がったもののチェックだけで工数を削減する方法も考えられます。

アテンド型RPAの処理の間に生成AIを入れることで、複雑な工程を単純化することもできるのでアイデア次第で併用も考えてみましょう。

『ノンアテンド型RPA』を身近な具体例で解説

勤怠データの集計

次に『ノンアテンド型RPA』の例を見てみましょう。

- 従業員が入力したタイムカードのデータを勤怠システムからCSVダウンロード

- 承認された残業時間や休日出勤との付け合わせチェック

- 給与計算システムへCSVデータをインポート

この例はすべての工程を自動化できますので、『ノンアテンド型RPA』で考えてしまいましょう。

例えば毎朝六時にロボットを起動し、①~③の工程を実行することで、最新のデータを給与システムと連携しておくことができるようになります。

ポイントは、②の「残業時間や休日出勤」が承認済みであることです。

承認プロセスは各従業員の上長の判断となり、承認前のデータ反映はできませんので注意が必要です。

競合情報の収集と登録業務

もう一つ例を挙げます。

こちらも全工程が自動化できる例です。

- ECサイトから競合製品の価格データを抽出してエクセルに保存

- Accessを起動し、前日の抽出データと比較

- 差分があれば、社内グループウェアの指定のスレッドに差分ファイルを添付

こちらの例も夜間・早朝に自動実行してしまえば、人の手を介することなく、日々の連絡における競合他社の価格情報の変化をメンバーに共有することが可能になります。

また、一定の価格変更があった際には自動的に自社サイトにキャンペーンを掲載するなどの対応も事前に決めておけば実行可能になります。

『アテンド型RPA』『ノンアテンド型RPA』は使い分けが大事

『アテンド型RPA』と『ノンアテンド型RPA』のイメージはできたでしょうか?

業務の自動化を考える際には『ノンアテンド型RPA』ですべての自動化が理想的ですが、やはり人のチェックを入れる必要はどこかしらに発生してしまうのも致し方ないことです。

大切なことは、『アテンド型RPA』と『ノンアテンド型RPA』を業務によって使い分けて考えること。

一つの業務のすべてを自動化することができなくても、二つの業務の80%の手作業を削減することができればその方が費用対効果が高い、というケースも考えられます。

例①

毎月100時間の一つの業務を『ノンアテンド型RPA』ですべて自動化

→100時間/月×1業務×時給4,000円×100%自動化=400,000円/月

→毎月、約40万円の削減効果

例②

毎月80時間の二つの業務を『アテンド型RPA』で80%自動化

→80時間/月×2業務×時給4,000円×80%自動化=512,000円/月

→毎月、約51万円の削減効果

ここでは例として計算を単純化していますが、小さな業務の自動化を積み重ねて、合計の業務削減時間が大きい方が、RPAの導入メリットは大きくなります。

どの業務をRPAで自動化すればいいか迷ってしまう、という場合には、以下の記事も参考にしてみてください。

RPA化に向いている業務とは?部門別の事例をもとに徹底解説

参考

RPA化に向いている業務とは?部門別の事例をもとに徹底解説

https://www.tactsystem.co.jp/blog/rpa-tools-vs-services-complete-guide/

まとめ

本記事では、RPAのアテンド型とノンアテンド型の違いや特徴を、メール処理やSNS分析、勤怠データ集計など企業で使われる身近なRPAロボットの事例を使って解説しました。

『アテンド型RPA』は人の判断を要する工程を柔軟に自動化し、『ノンアテンド型RPA』は24時間365日の完全自動化が可能、ということがご理解いただけたのではないでしょうか。

自社業務の性質やフロー、コスト効果などを勘案し、部分自動化と全自動化を使い分けることで費用対効果(ROI)を最大化するRPAロボットを作成するようにしましょう。

具体的な削減効果試算や導入ステップを参考に、まずは小規模なPoC(Proof of Concept)から始め、自動化の成果を段階的に拡大すると効果的です。

\うまくいかないRPAでお悩みなら/

![]()

RPAのロボット作成代行

導入、運用・メンテナンス、乗り換えを伴走サポート

RPAツールSynchRoidをはじめ、複数のRPAツール導入支援を行っています。