カタログ制作を進める時、何から決めれば良いのか分からないと悩まれることがあるのではないでしょうか?

せっかく作ったとしても、カタログに掲載した商品が売れなければカタログ制作の意味がなくなります。

この記事では、カタログの作り方の順序と、売れるカタログの制作のコツ、カタログ制作の注意点について解説しています。

カタログ作成の全体の流れ

カタログ制作は以下の流れで行いますが、制作会社に頼む場合、自社で主導して手順を進めていくことはあまりないことかもしれません。

しかし、どのような手順でカタログ制作が進むかを事前に知っているかどうかで準備物への対応などが変わってきますので、きちんと把握するようにしましょう。

●カタログ制作の全体の流れと期間●

※上記の期間は当社でご依頼いただいた場合の平均的なものです。

各工程の期間は仕様等によって大きく変わりますのであくまで目安とお考えください。

カタログ制作の流れ① 企画・構成の検討(原稿整理)

<期間:約1~2ヵ月>

まずは、カタログ制作の方向性を固めていきます。

- 目的とターゲットを明確にする

- 訴求ポイントを絞り込む

- デザインコンセプトを決める

最初に、カタログの果たす役割を決めて、ターゲットとなるユーザーを明確にします。ターゲットの年齢層、男女のほかに、利用シーンなどの想定も必要です。

その上で、ターゲットに“刺さるメッセージ”や色彩のトーン、全体のコンセプトを決めていきます。

“決める”にあたっては、誰が最終的に決定するのか、が非常に大事です。

社長なのか、営業部なのか、開発部なのか、はたまた広報部なのか、などなど組織によっても変わってきます。

何事も段取り八分。誰が最終決定するかを最初に決めておくと、スムーズに進行します。

その後、誌面の全体的な構成を決めていきます。

エンドユーザーにとってわかりやすいカタログにするにはどうすればよいか?

1ページにどれくらいの商品点数を掲載するのか?

商品撮影いつごろに行うのか?

などなど、紙面作りの大まかな方向性を固めつつ、全体の予算とスケジュールを調整していきます。

また、同時進行で制作に必要な原稿の整理も進めていきます。

原稿の整理

実際に掲載する原稿の文章や画像について、原稿整理を行います。

これは発注主が行なう工程です。

商品名、品番、紹介文、仕様、価格などといった事前に準備したリストを活用して、原稿を作成していきます。

効率化およびミスを防ぐため、データベースを活用する場合は、商品データベースから自動で原稿を作成するように準備し、なるべく作業する人の手作業が減るように工夫することが重要です。ただし、自動化で入力した場合でも、正しい情報が掲載されるように、複数回チェックを行います。

原稿整理については以下の記事で詳しく紹介していますので、参考になさってください。

カタログ制作の流れ② 誌面デザイン

<期間:約1ヵ月>

全体の構成・予算が固まり、原稿がある程度揃ったら、誌面デザインを進めます。

- デザインの方向性は目的を果たす方向性と合致しているか?

- 表紙のデザインはターゲットに“刺さる”か?

- 改訂しやすいデザインに仕上がっているか?

全体のコンセプトに基づいて、表紙デザインと誌面のデザインを作成していきます。

誌面デザインは、最初に決めた目的を果たすためには…という視点がもっとも大切です。

社長や担当者の方のデザインの好みやこだわりも大切ですが、“目的を果たす”誌面とはどういうものか?をデザイナーといっしょに打ち合わせをして考えていただけたらと思います。

また、初めて作成する上でも、カタログを改訂したい、と思ったときのための汎用性をもったデザインを考える必要があります。

カタログ制作の流れ③ DTP データ作成(初校、再校、念校)

<約1~2ヵ月>

DTPとは、デザイナーが作成したフォーマットをもとに文字や写真、図版を配置することです。

デザインが固まり、原稿が揃った後、DTP編集作業を進めます。

ページ数が多い場合には、五月雨式にブロック毎で作成・出稿していくことになります。

2~3週間の間隔でブロック毎に作成→出稿→校正→お戻しというサイクルを続けていきます。

商品撮影やイラスト作成などが必要な場合には、この期間で素材制作を進めます。

カタログ制作の流れ④ データ入稿~色校正ご確認期間

<約1ヵ月>

校正を経て紙面が固まったら、印刷所にデータを入稿します。

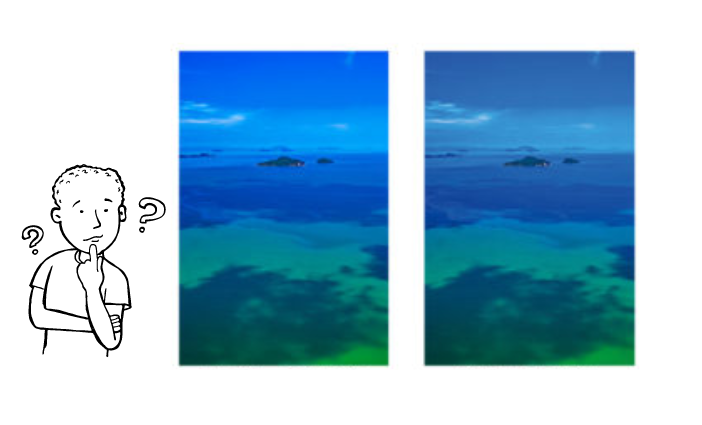

色校正をご提出しますので、色味の確認と内容の最終確認をお願い致します。

色校正は、本機校正、本紙校正、簡易校正など、複数の種類があります。

当初の予算とどれくらい色味にこだわるか、によって必要な校正方法をお選びいただけます。

(コストを抑える場合や、デザインデータ作成の際に確認しているような場合は、色校正がないこともあります。)

色校正がある場合は、色味の確認を行い、修正箇所がある場合は修正指示を出して、最終チェックを行います。

最終チェックもクリアすれば、印刷にゴーサイン(校了)を出して、カタログが印刷されます。

印刷時の色味・画像補正については以下の記事で詳しく紹介していますので、参考になさってください。

カタログ制作の流れ⑤ 校了~印刷期間

<約1ヵ月>

色校正をご確認いただいた後、色味や内容の最終修正作業を行います。

その仕上がりをご確認いただき、校了になりましたら印刷工程へと移ります。

最後まで色味が心配、という場合には、印刷現場に立ち会い、仕上がりの確認を行う場合もあります。

その後、製本工程に移り、梱包して指定場所へ納品となります。

カタログを作る準備

カタログを作るにあたっては、入れるべき情報を事前に精査・整理することで、どのようなものを優先的に掲載するか、どのような図やイラストを入れるかといったことがスムーズに決まります。

はじめに情報を集積しておくことで、カタログ制作の途中で決め直すことがあったとしても、素早い対応が可能になります。

1.カタログに入れる情報を整理する

カタログに入れる情報について集め、その中でどれを掲載するか情報の整理をしましょう。

例えば、値段、サイズ、重さ、性能、他の製品との違い、そして製品の写真やイラストなど、必要な情報や画像を集めます。

使い方の簡単な説明が必要な場合は、イラストなども要することがありますので、基本情報とは別に追加で入れる情報がないかもチェックします。

これらの情報については、エクセルなどのデータにまとめて、リスト化します。

既に商品情報のデータベースなどが自社にあれば、それらを活用することが可能です。

ただし色違い製品など、データベース上では個別に扱っていた商品をひとまとめにして掲載する場合など、データベースを活用する際には注意が必要です。

2.カタログのページ数や印刷部数を決める

どのような情報を掲載するかを決めたら、次はカタログのページ数や印刷部数を決めます。

この2点をもとに、制作会社や印刷会社の見積もりを取ります。

ページ数について

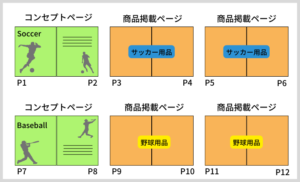

ページ数の確定のためには、どのような情報を1ページ中にどれくらい掲載するかについて決定し、台割を作る必要があります。

カタログには基本要素は2つしかありません。それは以下の2つです。

- コンセプトページ

- 商品掲載ページ

コンセプトページは商材やブランド、企業のイメージを伝えるためのページです。

上記の基本要素を繰り返す、またはコンセプトページを先頭に持ってきて、1サイクルのみでカタログを完結させることになります。

これらの基本構成を踏まえて、ページ数を検討しましょう。

ページ数は製本の都合で4の倍数にする必要があります。掲載する商品が足りない場合は、コラムなどを入れて、ページ数を稼ぎます。

印刷部数について

基本的には1,000部以上で考えるのがおすすめです。

多めに刷るべき理由として、都度少ない部数を発注するよりも一度で多くを発注した方が結果的にコストを抑えることが可能になるからです。

ただ、近年では電子カタログとの併用も多くみられます。

展示会出展の有無や営業スタイルによって最適な部数を見極めましょう。

3.見積もりを依頼する

会社によって当然値段は変わってきますので、複数社に相談することをお勧めします。

こだわりたい部分がある際は見積をとる際に事前に伝えることが大事です。

特殊な印刷用紙を使いたい、環境に配慮した紙を使いたいなどの希望がある場合は、その紙が使えるかどうか(用意できるかどうか)、そしてどれくらい金額が変わってくるのかをチェックします。

金額に合わせて、納期もどれくらいか確認しましょう。

4.業者を選定する

各社の内容を確かめていきます。

値段の安さだけではなく、どの程度希望を汲んでくれるのか、どれくらいの納期が必要なのかといったこともチェックします。

希望の品質に合っていることが重要ですので、必要以上に質の高いものを選ぶ必要はありません。

また、業者選定の際、業者の公開している制作実績はとても良い参考になりますので、必ずチェックするようにしましょう。

発注前に相談することのできる業者や、カタログ制作以外にもWEB掲載につなげることのできるサービスを展開している業者もあるので、今後どのようなカタログの運用をしていきたいかも含めて、相談してみることも重要です。

売れるカタログの作り方のコツ

カタログ制作の手順について、基本的なことをご紹介しました。

カタログは商品情報を伝えること、そしてなんといっても商品を売ることが使命。

制作したカタログが効果的にターゲットにアプローチできるようにするにはコツがあります。

実際どのようにして制作すれば、売れるカタログとなるか、作り方のコツをご紹介します。

市場環境や競合他社の状況を調べる

まずは競合他社や同市場にいる企業のカタログについて調べます。

似た環境のカタログを参考にすることで、どのような内容にすべきか?どのくらいのクオリティが必要なのか?の検討がつきやすくなり、自社カタログの差別化を図ることができます。

自社の強みを明確にする

アピールポイントが曖昧なままカタログを制作した場合、ただの商品一覧冊子となり、それ以上の効果が期待できない可能性があります。

まずは、自社の強みを知るために「なぜ売れているか」を正しく把握する必要があります。

実はこれが難しいです。

顧客の意見を知る重要な手がかりとしてユーザーアンケートや営業報告書、販売代理店の意見などがあります。

これらを踏まえて、何をアピールすべきか検討しましょう。できれば、優先順位をつけられるとベストです。

自社の強みを明確にして、読み手である顧客に対して何をアピールしたいのか、また、アピールすべきかを、決定することが重要です。

自社のどのような魅力を伝えたいのか、自社商品の優位性はどこにあるのかといった、カタログを通してユーザーに伝えたいことを明確にしておきましょう。

顧客を把握し情報を整理する

カタログを受け取る読み手がターゲットからずれていては意味がありません。

カタログのメイン読者は誰なのか明確にします。

漠然とイメージするのではなく過去のカタログを活用しているのは顧客なのか調べる必要があります。

自社社員や代理店がもっとも使用しているといったケースもよくあります。

また、顧客商品の使用者なのか購入決定者なのかなどできるだけしっかり調べてから判断します。

自社の強みと同じく、デザインや内容に関わることなので、一貫したターゲット設定が必要です。

まとめ

カタログの作り方について、その手順と、作成のコツについて紹介しました。

手順についておさらいすると以下の通りです。

【カタログ作成手順】

カタログを作る準備

情報の整理→カタログのページ数・印刷部数の決定→複数業者で相見積もり→業者選定

カタログ作成

カタログの構成の決定→原稿整理→表紙などデザイン決定→印刷用データ作成→入稿→印刷

【売れるカタログを作るコツ】

- 競合他社など同業界のカタログを参考にする

- 自社の強みを明確にし、何をユーザーに伝えたいか目的意識を持って作成する

- カタログを使うターゲットを明確にし、訴求ポイントの優先順位をつける

カタログ作成は長い道のりのようですが、目的意識を持ってターゲット設定をブレさせずに作成すれば、効果的なものが作れます。

パートナーとなる制作業者選びも重要になってきますので経験があり、カタログ制作によって企業の売上に繋げる意識のある制作業者を頼るのが、より良いカタログ制作にとって近道といえます。